活動レポート :食育一覧

-

2024.4.4

【食育リーダーの発酵食講座】「みその力を味方に。」まいにちのお味噌汁を楽しくしよう

3月2日(土)、パルシステム東京の組合員講師「食育リーダー」の樋口さん、秋葉さん、高野さんによる食育講座『「みその力を味方に。」まいにちのお味噌汁を楽しくしよう』を開催しました。(参加者21名)

-

2024.3.26

【食育リーダーのオンライン食育講座】「いざという時に役立つ非常食」

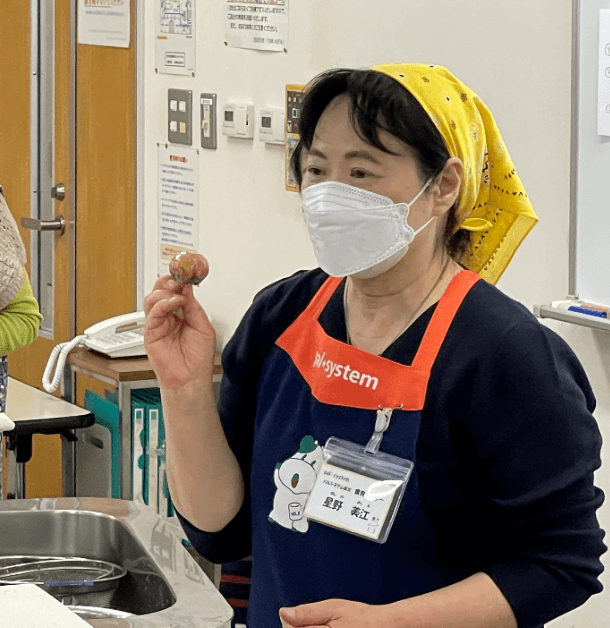

3月15日(金)パルシステム東京の組合員講師「食育リーダー」の高橋さん、星野さん、小林さんによる学習会「いざという時に役立つ非常食」を開催し、非常時に役立つポリ袋調理や大規模災害の心構えを学びました。(参加者34人)

-

2024.1.30

【食育リーダーの食育講座】米粉スポンジでつくる、簡単小さなクリスマスケーキ♪

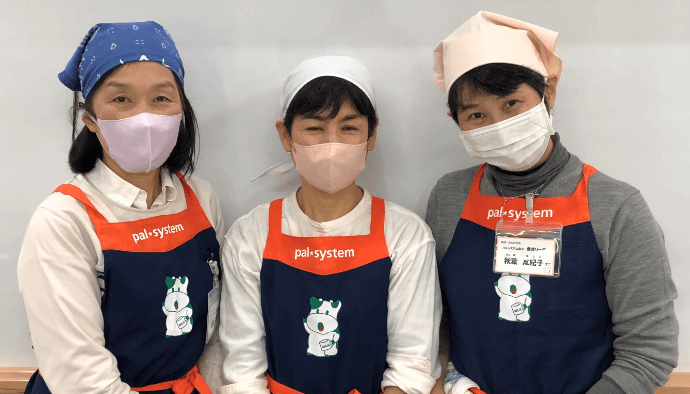

12月17日(日)、パルシステム東京の組合員講師「食育リーダー」の右から樋口さん、秋葉さん、江口さんによる食育講座『米粉スポンジでつくる、簡単小さなクリスマスケーキ♪』を開催しました。(参加者22名)

-

2024.1.17

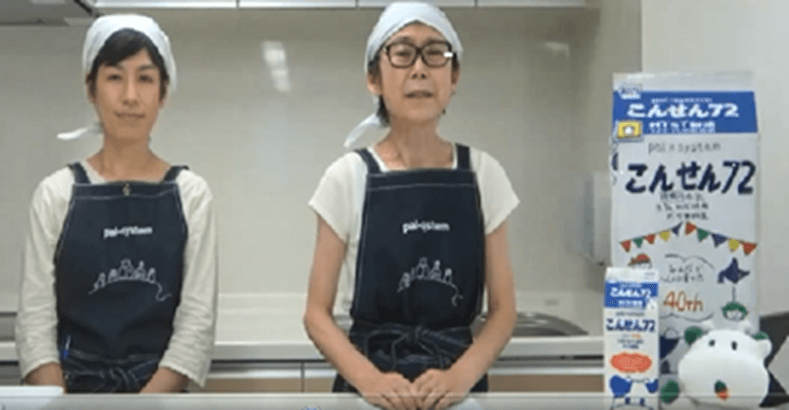

食の安全学習会 作り手と学ぼう!食品添加物を減らす「商品づくり」のひみつ

11月25日(土)、食の安全学習会 作り手と学ぼう!食品添加物を減らす「商品づくり」のひみつ を開催しました!

-

2023.12.28

【食育リーダーの食育講座】老化の原因?!「AGE」って何?~美味しく食べてキレイに歳を重ねませんか?~

12月8日(金)、パルシステム東京の組合員講師「食育リーダー」の星野さん、高橋さん、江口さんによる「老化の原因?!『AGE』って何?」を開催しました。(参加者15名)

-

2023.10.30

食の安全学習会 「ゲノム編集食品、基礎から学び、考えよう~パルシステムの方針とは~」

9月23日(土)、食の安全学習会「ゲノム編集食品、基礎から学び、考えよう~パルシステムの方針とは~」を開催しました!

-

2023.10.30

食育リーダーの食育講座 韓国料理をつくってみよう!!キンパと辛くないお醬油味のトッポギ♪

10月11日(水)、パルシステム東京の組合員講師「食育リーダー」の関口さん、高野さん、江口さんによる調理実習「韓国料理をつくってみよう!!キンパと辛くないお醬油味のトッポギ♪」を開催しました。

-

2023.10.10

おうちde作り手と会おう! 『直火炒めチャーハン』&『産直こめたまご』~未来の「ごはん」のために、もっとお米を食べよう!~

9月9日(土)、作り手と組合員を繋ぐ「おうちde作り手と会おう!『直火炒めチャーハン』&『産直こめたまご』~未来の「ごはん」のために、もっとお米を食べよう!~」を開催しました。(参加者:44組)

-

2023.10.2

食育リーダーのオンライン食育講座 親子企画「ふって!ふって!フレッシュバター!をつくりましょう🎵」

8月25日(金)パルシステム東京の組合員講師「食育リーダー」の薄井さん、樋口さんによる学習会「ふって!ふって!フレッシュバター!をつくりましょう」を開催しました。